|

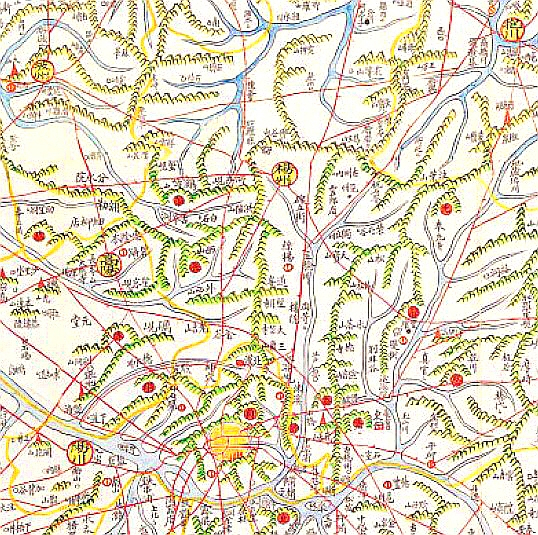

| ▲ 고산자 김정희의 동여도 양주권 부분 발췌. |

|

| ▲ 김종안/시민운동가 |

양주는 산자수명(山紫水明)한 길지라 여겨진다. 고향은 아니지만 수도권에서 터 잡아 가장 오래 산 고을이기도하다. 자고로 길지라함은 몸과 마음이 편안하고 살고 싶은 마음이 절로 나오면 이가 곧 길지며 사람이 찾아와 살고 싶은 명당이라고 생각한다.

이러한 말씀은 우리나라 자생풍수의 새로운 장을 이론화하고 설파하신 최창조 교수님의 많은 저서에 잘 정리되어 있다. 양주가 바로 나에게는 그러한 곳이다.

양주권은 지리적으로 한수이북 수도권으로 남으로 의정부, 노원, 도봉, 강북, 은평구와 서편으로 고양, 파주에 맞닿아 있고 동편으로는 포천, 남양주와 접하고 있다. 북으로는 동두천, 연천과 통하고 있다.

옛날의 그 넓은 어머니 땅, 양주는 도시화되면서 서울북부, 남양주, 구리, 의정부, 동두천을 떼어주고 지금의 양주시 좁은 터만 가지고 있는 편이다. 그래도 의정부, 동두천을 합친 면적의 거의 배가 되는 땅으로 현재는 310.22㎢로 양주동, 회천동, 장흥면, 백석읍, 광적면, 은현면, 남면으로 이루어져 있다.

현재의 양주는 진산으로 불곡산과 도락산을 도시 한 중심에 가지고 있다. 자연 지리적으로 불편한 점은 양주를 동부와 서부로 나누는 산으로 동서간의 교통이 매우 어려운 편이다. 반면에 서울과 개성, 평양, 원산을 잇는 남북간 간선도로와 철도는 비교적 발달하였다고 볼 수 있다.

동편의 양주고을은 서편으로 불곡산과 도락산을 기대고 북으로 칠봉산과 천보산을 등진 남향의 터이다. 북에서 동, 동에서 남으로 동두천, 포천, 의정부와 경계를 이루는 천보산맥이 병풍처럼 양주분지를 감싸고 수를 놓고 있다. 이러한 대길지인 명당 터에 신시가지인 고읍지구, 덕정지구, 옥정지구, 회천지구가 개발의 열기를 더하고 있다. 도시화는 하되 최대한 자연을 살려 바람길, 물길, 산길을 찾아 관리하여야 한다. 이러한 일이 바로 자연에 순응하여 도시화하는 길이라고 본다.

이곳 동부의 지형은 완만한 분지를 이루고 있다. 산세는 비교적 높지 않아 해발 100~400m를 이루고 있는 구릉지 형태의 산세이다. 비교적 산이 높지 않음에도 특색 있는 양주 땅은 주요 하천의 발원지이다. 불곡산과 천보산맥 남쪽에서 내려오는 물은 주로 남으로 물길을 잡아 양주1~2동 평야지대를 적시고 중랑천을 발원하여 한강에 합류하고 있다.

반면에 도락산, 칠봉산, 천보산 줄기의 물은 산북, 덕계, 덕정, 봉암, 은현, 남면을 적시고 신천을 이루고 북으로 동두천을 거슬러 한탄강에 더하고 임진강과 합류하여 한강하구 파주 교하로 내려가 서해바다에 다다른다.

이러한 까닭에 자고로 양주길지는 큰 홍수나 수해가 원천적으로 없는 지역이다. 물론 금년여름 백년만에 맞는 기상이변에 의한 국부적인 호우성 수해는 앞으로 숙제로 남는 일이다. 따라서 앞으로 도시화하면서 물길을 잡고 인공호로 담수를 하는 등 특별한 지혜가 필요함은 이번 수해에서 받은 교훈이다.

물길은 자연에 순응하여 바로 살리고, 다음은 바람길에 특별히 유의하여야 한다. 우리는 물길로 맥을 잡고 바람길로 기를 잡아야 한다. 그래야만 길지에 거슬리지 않는, 자연을 최소한 살리는 일이라 본다. 바람길은 매우 과학적이다. 따라서 도시관리계획의 입안 단계에서 도시공학적으로 물길과 바람길을 관리하여야 한다.

특히 도시건축에서 스카이라인을 살리고 풍향을 과학적으로 파악하여 지형과 지세에 맞는 건축공학적 도시설계에 의한 건축물의 배치와 바람길을 찾아 건강한 도시를 건설하여야 한다고 믿는다. 바람길만 잘 살린다면 여름은 시원하게 그리고 환절기에 자주 찾아오는 안개도 많이 해결할 수 있다고 본다.

다음으로는 자연과 인간이 교감하는 산길을 살리는 일이다. 요즘 유행처럼 많이 회자되는 올레길, 둘레길, 소풍길이 모두 이 산길에 해당된다. 양주는 완만한 구릉지로 이루어져 있으므로 불곡산, 도락산 자연공원구역 220만평을 잘 살려 미국의 센트럴파크를 능가하는 박물관, 미술관이 있는 문화예술타운도 만들고 걷기 좋은 수많은 둘레길도 만들어 세계 속의 양주로 명명되기를 바란다.